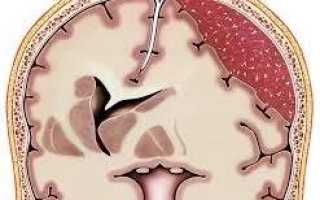

Гематома головного мозга — скопление крови в черепной полости, возникающее из-за травмы или заболеваний. Это серьезное состояние, требующее немедленного медицинского вмешательства, так как может привести к тяжелым последствиям. В статье рассмотрим основные симптомы гематомы, методы диагностики и лечения. Знание этих аспектов поможет распознать опасные признаки и обратиться за помощью, что может спасти жизнь.

Симптомы гематомы головного мозга

Гематома головного мозга проявляется различными симптомами, которые можно разделить на две категории:

- Общемозговые симптомы: головная боль, головокружение, тошнота и рвота, возникающие из-за увеличения внутричерепного давления.

- Очаговые симптомы: слабость в конечностях, нарушения зрения или движений глаз, зависящие от расположения гематомы.

Среди симптомов острой нетравматической гематомы выделяются:

- сильная головная боль, возникающая при физической активности, эмоциональном стрессе или повышенном артериальном давлении;

- тошнота и рвота;

- трудности с речью;

- слабость в одной конечности;

- асимметрия лица;

- серьезные признаки: судороги, кратковременная потеря сознания, стойкое угнетение сознания, кома;

- пульсирующий шум в голове, нарушения координации, проблемы со зрением и икота.

Эксперты в области неврологии подчеркивают, что гематома головного мозга может проявляться различными симптомами, включая головные боли, тошноту, рвоту, а также изменения в сознании и неврологические нарушения. Важно отметить, что степень выраженности симптомов зависит от размера и локализации гематомы. При подозрении на данное состояние необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью, так как своевременная диагностика и лечение могут существенно повлиять на исход. Лечение гематомы может варьироваться от наблюдения и медикаментозной терапии до хирургического вмешательства, если гематома вызывает значительное давление на мозг. Специалисты рекомендуют проводить регулярные обследования после травм головы, чтобы исключить развитие осложнений.

Патогенез гематомы головного мозга

К кровоизлиянию могут приводить травмы и различные заболевания. Однако при патологии всегда повреждается кровеносный сосуд и внутри или снаружи от вещества головного мозга скапливается кровь, для которой в норме нет места. Она сдавливает головной мозг и повреждает его отделы.

При внутримозговом кровоизлиянии гематома может формироваться в больших полушариях головного мозга и мозжечке. Расположение влияет на клиническую картину и косвенно указывает на причину кровоизлияния:

- гематомы, вызванные повышенным артериальным давлением, располагаются в глубоких отделах полушарий головного мозга вблизи таламуса или в мозжечке;

- более поверхностно локализованы гематомы, связанные с разрывом аневризм головного мозга, амилоидной ангиопатией (заболеванием мелких сосудов мозга), длительным приёмом препаратов, влияющих на свёртываемость крови, кавернозной ангиомой (сосудистой опухолью) или кровоизлиянием в опухоль;

- для артериовенозных мальформаций характерно расположение гематомы под корой головного мозга, а также прорыв крови в полость между мозговыми оболочками.

| Симптом | Тяжесть симптома | Возможные действия/лечение |

|---|---|---|

| Сильная головная боль | От легкой до невыносимой | Немедленно обратиться к врачу. Прием анальгетиков может быть временно облегчающим, но не лечит причину. |

| Тошнота и рвота | От легкой тошноты до повторяющейся рвоты | Обратиться к врачу. Может потребоваться внутривенная регидратация. |

| Изменение уровня сознания | От легкой спутанности сознания до комы | Немедленная госпитализация. Требуется постоянное наблюдение и интенсивное лечение. |

| Слабость или паралич в конечностях | От легкой слабости до полного паралича | Немедленная госпитализация. Может потребоваться хирургическое вмешательство или другие методы лечения, направленные на восстановление функции. |

| Расстройства речи | От легких трудностей с артикуляцией до полной потери речи (афазия) | Немедленная госпитализация. Реабилитация может быть необходима. |

| Расстройства зрения | От нечеткости зрения до полной слепоты | Немедленная госпитализация. Лечение зависит от причины расстройства зрения. |

| Судороги | От легких подергиваний до генерализованных судорог | Немедленная госпитализация. Может потребоваться противосудорожная терапия. |

| Изменение поведения | От раздражительности до агрессии | Немедленная госпитализация. Может потребоваться медикаментозная коррекция поведения. |

| Ухудшение состояния | Постепенное или внезапное ухудшение любого из вышеперечисленных симптомов | Немедленная госпитализация. Требуется неотложная медицинская помощь. |

Интересные факты

Вот несколько интересных фактов о симптомах и лечении гематомы головного мозга:

-

Разнообразие симптомов: Симптомы гематомы головного мозга могут варьироваться в зависимости от ее размера и расположения. Они могут включать головные боли, спутанность сознания, тошноту, рвоту, а также неврологические нарушения, такие как слабость в конечностях или проблемы с речью. В некоторых случаях симптомы могут проявляться только через несколько дней после травмы.

-

Методы диагностики: Для диагностики гематомы головного мозга часто используются методы визуализации, такие как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Эти методы позволяют врачам точно определить размер и местоположение гематомы, что критически важно для выбора подходящего лечения.

-

Лечение и хирургическое вмешательство: Лечение гематомы может варьироваться от наблюдения и медикаментозной терапии до хирургического вмешательства. В случае больших или быстро увеличивающихся гематом может потребоваться операция для удаления скопившейся крови и снижения давления на мозг. Современные методы, такие как минимально инвазивная хирургия, позволяют уменьшить риск осложнений и ускорить восстановление пациента.

Классификация и стадии развития гематомы головного мозга

Все гематомы головного мозга делятся на две категории:

- нетравматические (спонтанные);

- травматические (в результате травмы).

В зависимости от расположения в черепной полости выделяют:

- эпидуральные — между черепными костями и твёрдой мозговой оболочкой;

- субдуральные — между твёрдой мозговой оболочкой и тканями мозга;

- внутримозговые — внутри вещества мозга.

По времени появления гематомы классифицируются на три типа:

- острые — в течение трех суток после травмы;

- подострые — через 3-21 день после травмы;

- хронические — более 21 дня после травмы.

Специалист может определить возраст гематомы по результатам КТ и МРТ. Выбор лечения зависит от времени, прошедшего с момента образования гематомы.

По глубине расположения гематомы делятся на:

- поверхностные (подкорковые);

- глубокие (в центральных отделах полушария).

Внутримозговые кровоизлияния, приводящие к гематомам, делятся на две группы:

- первичные — из-за артериальной гипертензии (70-90% всех внутримозговых гематом);

- вторичные — связанные с нарушениями свертываемости крови, сосудистыми заболеваниями и опухолями.

Существуют два механизма развития кровоизлияния:

- кровь расслаивает мозговое вещество, образуя полость с жидкостью и сгустками;

- кровь проникает в мозговую ткань, смешиваясь с ней.

Осложнения гематомы головного мозга

Внутричерепная гематома как частое последствие черепно-мозговых травм вызывает ряд нарушений, связанных с работой мозга. Так как череп является замкнутой жёсткой костной структурой, он не способен растягиваться и увеличиваться в объёме. Поэтому образовавшееся внутри черепной коробки скопление крови давит на головной мозг, спинномозговую жидкость и сосуды головного мозга, вытесняя и занимая их место. Именно из-за этого состояние пациента осложняется ещё сильнее.

Вне зависимости от того, вызвана гематома травмой или заболеванием, проявление патологии схожее. Гематома вызывает следующие нарушения:

- Двигательные и чувствительные нарушения, например в ногах и руках. Возникают вследствие ограниченного проведения нервных импульсов.

- Гибель клеток мозга и отёк в результате сдавления сосудов головного мозга, ухудшения кровоснабжения и оттока крови.

- Смещение участков головного мозга.

- Повышение внутричерепного давления.

- Нарушение движения спинномозговой жидкости внутри черепа.

- Самое опасное последствие — вклинение ствола головного мозга в большое затылочное отверстие. Это приводит к остановке дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

Все вышеперечисленные процессы взаимосвязаны и влияют друг на друга. Последствия различаются в зависимости от объёма гематомы, расположения, наличия прорыва крови в желудочковую систему, нарушения циркуляции спинномозговой жидкости и других факторов. В самом худшем варианте — это смерть.

Часто после травмы головы с повреждением сосудов гематома развивается в течение трёх часов. Однако известны случаи отсроченных гематом, возникших через 72 часа. Невозможно точно указать время, когда гематома начнёт ухудшать состояние пациента, так как это зависит от её объёма. Малые гематомы, расположенные вне зон, регулирующих деятельность мышц и органов чувств, могут остаться незамеченными без проведения КТ и МРТ исследований.

Диагностика гематомы головного мозга

Обычно пациенты или их близкие (если пациент в коме) сначала обращаются не к неврологу или нейрохирургу, а к врачу скорой помощи, терапевту или врачу общей практики. На основании состояния пациента и информации от сопровождающих врач может заподозрить внутричерепное кровоизлияние. В сложных случаях диагностику проводят неврологи или нейрохирурги.

Для оценки повреждения головного мозга невролог и нейрохирург анализируют неврологический статус, включая осмотр и проверку рефлексов. Затем разрабатывается план лечения.

Для подтверждения или опровержения наличия гематомы, а также определения её местоположения, времени появления, размеров и давления на мозг, применяются методы нейровизуализации:

- Бесконтрастная компьютерная томография (КТ) — надежный метод диагностики острых гематом головного мозга. КТ позволяет выявить гематому, оценить её объем и влияние на структуры мозга. На основе снимков нейрохирург принимает решение о хирургическом вмешательстве. Большинство больниц, предоставляющих экстренную помощь, имеют КТ-аппараты. Однако на хронической стадии и при сосудистых патологиях без кровоизлияния КТ может быть недостаточно информативной. В таких случаях используется МРТ.

- Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет детально исследовать мягкие ткани. Если диагностика затруднена после КТ, врач может назначить МРТ.

- Церебральная ангиография, магнитно-резонансная ангиография (МРА) или КТ-ангиография дополняют МРТ для выявления сосудистых патологий. КТ-ангиография позволяет создать 3D-модель сосудов головного мозга и определить их расположение относительно других структур.

Ранее для диагностики широко использовалась люмбальная пункция, но из-за значительных недостатков она постепенно заменяется вышеупомянутыми методами. В учреждениях без КТ и МРТ этот метод все еще применяется.

Лечение гематомы головного мозга

Выделяют два вида лечения: консервативное и хирургическое.

Консервативное лечение

Методы консервативного (медикаментозного) лечения восстанавливают жизненные функции организма:

- поддерживают артериальное давление на оптимальном уровне для обеспечения кровоснабжения головного мозга и предотвращения увеличения гематомы;

- влияют на систему свёртывания крови;

- предотвращают и устраняют отёки;

- укрепляют стенки сосудов.

Этот этап лечения крайне важен и требует высокой ответственности. Все процедуры проводит врач, который анализирует патогенетические процессы в организме пациента. Многие подходы основываются на лабораторных исследованиях. Консервативную терапию не могут контролировать родственники или сочувствующие из-за недостатка необходимых знаний. Например, снижение давления в гипотензивной терапии должно происходить постепенно, до уровня ниже нормы для здорового человека. Давление должно находиться в определённых пределах: не слишком высоким и не слишком низким. Это минимизирует риск повторного кровоизлияния и сохраняет адекватное кровоснабжение головного мозга, защищая его от вторичных повреждений, вызванных кислородным голоданием.

Консервативные методы применяются в следующих ситуациях:

- небольшие гематомы, не оказывающие значительного давления на мозг;

- гематомы, не вызывающие смещение структур головного мозга, грубое угнетение сознания и сопровождающиеся умеренными неврологическими нарушениями.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение заключается в механическом удалении гематомы. В результате прекращается давление гематомы на мозг.

Применяют несколько методов хирургичекого удаления внутримозговых гематом:

- Пункционный метод — выкачивание жидкой части гематомы (аспирация) через отверстие. Однако удалить всю гематому таким способом невозможно, так как обычно она на 80 % состоит из кровяных сгустков, а жидкий компонент составляет 20 % и меньше. Метод применяют только при тяжёлой форме заболевания для спасения жизни. Если после операции состояние пациента не улучшается, то используют радикальные методы удаления.

- Открытый метод — традиционный способ удаления гематомы путем создания отверстия в костной ткани черепа (трепанации), рассечения участка мозга (энцефалотомии) и аспирации отсосом как жидкой крови, так и её сгустков. Метод позволяет полностью удалить гематому. Однако сопровождается дополнительной хирургической травмой мозга, что приводит к нарастанию отёка, усилению смещения и деформации структур мозга и нередко вызывает повторное кровоизлияние.

- Эндоскопический метод — перспективная технология удаления внутримозговых гематом. Совмещает низкую травматичность пункционного метода с возможностью полного удаления гематомы. Но метод можно применять только при условии прозрачности среды в зоне операции. Например, при кровотечении проведение операции затруднено, а часто и невозможно.

- Стереотаксический метод — проводят при помощи специальных инструментов, погружённых в головной мозг через отверстие диаметром 5-10 мм. Особенность метода — перенос координат гематомы с помощью компьютерной томографии или рентгенографии. Технология уменьшила летальность глубоких гематом на 22 % в сравнении с консервативными методами лечения. Однако в 10-16 % случаев возможны повторные кровоизлияния в первые несколько суток после операции.

- Нейронавигационный метод — применяют нейронавигационные системы: ОртiсаI Тracking System «Radionics Inc» Compass Cygnus PFS System, «Compass» Vectorvision ВrаinLАВ. Метод с высокой точностью определяет расположение гематомы. Технология особенно эффективна при очагах в функционально значимых зонах мозга. Её широкое применение пока невозможно из-за высокой стоимости оборудования и ограниченного опыта операций у врачей.

Тактика оперативного вмешательства, его объём, меры для устранения сдавления головного мозга, сроки проведения операции и многое другое зависят от конкретной ситуации. Решение принимает врач-нейрохирург на основании состояния пациента, лабораторных данных и КТ/МРТ снимков.

Прогноз. Профилактика

Гематома головного мозга — результат патологических изменений, развивающихся под воздействием различных факторов. Прогноз зависит от объёма и местоположения гематомы. Резкое ухудшение состояния с потерей сознания — тревожный сигнал. Исследования показывают, что гематомы в 55% случаев приводят к значительному ухудшению состояния или летальному исходу. Поэтому важно оперативно доставить пациента в специализированное медицинское учреждение.

После выздоровления у пациентов могут сохраняться последствия повреждения мозговой ткани, такие как слабость в конечностях или когнитивные нарушения, включая проблемы с мышлением, памятью и восприятием своего состояния.

Профилактика заболевания заключается в здоровом образе жизни и внимательном отношении к своему здоровью, особенно при хронических заболеваниях. Пациенты с артериальной гипертензией часто не обращаются к врачам и не контролируют уровень артериального давления. Люди с сахарным диабетом нередко игнорируют советы эндокринолога, что ухудшает их состояние. Длительный приём медикаментов и соблюдение диеты могут быть психологически сложными, но это необходимый шаг для сохранения здоровья.

Внутримозговые гематомы: виды, симптомы, лечение и операции

Внутримозговой гематомой (ВМГ) называют скопление крови на ограниченном участке вещества мозга, произошедшее из-за нарушения целостности церебрального сосуда. Провоцируют патологическое состояние слабые или травмированные внутримозговые артерии или вены, которые, разорвавшись, стали испускать кровь во внутричерепное пространство. Полость ВМГ может быть заполнена жидкой или свернувшейся кровью, либо кровянистой субстанцией с примесью мозгового детрита (размозженных фрагментов тканей мозга).

Церебральные гематомы бывают единичными и множественными, односторонней и двусторонней локализации, острыми, подострыми и хроническими. В хроническую форму они переходят уже спустя 21 день после случившейся геморрагии. Триггерами патогенеза чаще выступают последствия артериальной гипертонии и атеросклероза (70%-80% случаев), аневризм и сосудистых мальформаций, механических интракраниальных повреждений вследствие ЧМТ.

Внутримозговые гематомы представляют серьезную угрозу здоровью и жизни пациента, поскольку структурообразующие ткани головного мозга в месте локализации очагов подвергаются сдавливанию, дислокации, отеку и некрозу. Без адекватной терапии патология может привести к грубейшим морфологическим и функциональным поражениям мозга, нередко необратимого характера. При ВМГ любого генеза риски инвалидности и смертности слишком высоки: инвалидизация затрагивает до 70% выживших пациентов, вероятность летального исхода составляет 25%-50%.

Классификация внутримозговых гематом

В нейрохирургии и неврологии внутримозговые гематомы классифицируются по расположению и объему. Выделяют следующие типы ВМГ:

- Медиальные (около 10%) — находятся внутри внутренней капсулы, в области таламуса и гипоталамуса, иногда затрагивают средний мозг и желудочки.

- Латеральные (50-55%) — расположены снаружи от внутренней капсулы, чаще всего в зоне скорлупы, иногда охватывают семиовальные центры и островковую долю.

- Лобарные (15%) — располагаются под корой больших полушарий в субкортикальном белом веществе, обычно в пределах одной доли (лобной, теменной, височной или затылочной).

- Мозжечковые (10%) — находятся в правой или левой гемисфере мозжечка или в червеобразной структуре; при поражении червя возможен прорыв гематомы в 4-й желудочек, что может привести к окклюзионной гидроцефалии.

- Внутристволовые (6-9%) — формируются в стволе головного мозга, чаще всего затрагивают варолиев мост, проявляясь геморрагическим пропитыванием.

- Смешанные — охватывают несколько анатомических структур мозга (например, подкорковое белое вещество, базальные узлы и таламус) или сочетаются с субдуральными гематомами.

Ключевым диагностическим критерием для выбора лечебной стратегии является размер гематомы. Выделяют следующие категории:

- Малые — менее 40 см³;

- Средние — от 40 до 60 см³;

- Большие — от 60 до 80 см³;

- Гигантские — более 80 см³.

Вторичные осложнения, такие как компрессия, деформация, отек и смещение мозга, могут возникать не только при крупных, но и при средних гематомах. В некоторых случаях, особенно при ушибе мозга, для возникновения масс-эффекта достаточно геморрагического компонента объемом всего 30 см³.

Клинические признаки при ВМГ

Клиническая картина внутримозговых гематом начинается с внезапного начала криза, характерного для кровоизлияния в мозг. Кровоизлиянию чаще предшествует высокое артериальное давление или травма головы. В острый период наблюдаются типичные симптомы:

- резкая, интенсивно выраженная головная боль;

- головокружение, потеря сознания;

- тошнота, рвота;

- тяжелое хриплое дыхание;

- нарушение частоты сердечных сокращений;

- развитие гемипареза на противоположной от ВМГ стороне с возможным перерастанием в гемиплегию (чаще в ноге, руке, лицевой мускулатуре);

- коматозное состояние.

Выраженность симптомов зависит от масштабов и локализации гематомы. С течением патологии наблюдается прогрессирование неврологического дефицита с преобладанием двигательных, чувствительных, речевых, мыслительных расстройств. У больных с гематомами внутримозговой локации зачастую беспокоят судороги по эпилептическому типу, ригидность мышц затылка и шеи, нарушения координации и синдромом оглушения сознания различной степени тяжести. Часто возникают зрительные расстройства (мидриаз, выпадение полей, односторонняя гемианопсия, птоз, пр.), брадикардия, проблемы с памятью, психические отклонения.

Чтобы дать четкое обоснование происходящим симптомам, нужно провести качественную инструментальную диагностику мозга посредством способов церебральной визуализации. Без нормального обследования мозга невозможно вынести окончательное заключение по диагнозу, его тяжести и локализации, нельзя выбрать метод лечения и сформировать представление о прогнозах исхода.

Диагностика гематомы в структурах мозга

В диагностике нейровизуализация играет ключевую роль. Первоначально для оценки состояния головного мозга назначается компьютерная томография (КТ). Этот метод быстро выявляет кровь в мозговом веществе и определяет местоположение и объем сгустка. Наивысшая информативность КТ наблюдается в течение 2-3 недель после появления гематомы, максимум до 5 недель. В этот период внутримозговая гематома имеет повышенную плотность, что упрощает диагностику, и зачастую достаточно одной КТ.

Через 14-21 день плотность геморрагической массы уменьшается, и она становится изоплотной, приближаясь к характеристикам нормальных тканей мозга. В этот период и позже более детальную информацию о гематоме и состоянии мозга может предоставить магнитно-резонансная томография (МРТ).

Пациентам также часто рекомендуют ангиографию головного мозга. Хотя эта методика не подтверждает наличие внутримозговой гематомы, она позволяет оценить интенсивность и распространение ангиоспазма, а также исключить или подтвердить наличие сосудистой мальформации или артериальной аневризмы, связанных с развитием гематомы.

Методы лечения внутримозговой гематомы

Для лечения мозговых гематом применяются консервативная терапия или нейрохирургическая операция. Рекомендациями по консервативному устранению гематомы являются:

- незначительные размеры очага (≤ 40 куб. см.) без выраженного проявления симптомов, без клинических признаков вклинения и дислокации;

- старческий возраст пациента (от 75 лет и старше);

- нецелесообразность хирургии ввиду высокого риска неблагоприятного исхода (н-р, масштабная геморрагия в доминантном полушарии или с обширным неврологическим поражением);

- тяжелое состояние свертывающей системы крови, сепсис;

- сахарный диабет в стадии декомпенсации, неуправляемая гипертензия.

Консервативно проблему решают компетентные врачи-неврологии и нейрореаниматологи. Лечебный план разрабатывается строго индивидуально. Он может предполагать базисное противоишемическое, гипотензивное лечение, сокращение отека мозга осмодиуретиками, терапию гемостатиками и нейропротекторами.

Хирургические способы для удаления ВМГ

Оперативное вмешательство необходимо для сохранения жизни пациента и восстановления неврологического состояния. Операция показана при:

- гематомах любого размера с значительным масс-эффектом, водянкой мозга, смещением серединных структур более 5 мм;

- лобарных и латеральных внутримозговых гематомах объемом от 50 см³;

- медиальных образованиях объемом от 20 см³;

- гематомах мозжечка объемом ≥ 15 см³;

- ухудшении состояния пациента (кроме комы 2-3 степени);

- молодом возрасте пациента;

- выраженной внутричерепной гипертензии при неэффективности консервативных методов.

Для хирургического лечения применяются следующие методы:

-

Транскраниальное удаление. Операция включает краниотомию в области поражения и энцефалотомию для доступа к гематоме. Патологическое образование удаляется аспирацией с промыванием физиологическим раствором. Сгущенные элементы извлекаются специальным пинцетом. Гемостаз достигается биполярной коагуляцией и антигеморрагическими средствами. Устанавливается дренаж. Процедура длится около 3 часов под общей анестезией и чаще применяется при лобарных и мозжечковых гематомах.

-

Стереотаксическая процедура. Стереотаксическая аспирация — малоинвазивная техника, но рецидивы гематом после нее встречаются чаще, чем после краниотомии, из-за ограниченных возможностей гемостаза. Основная анестезия — нейролептанальгезия. Процедура выполняется при медиальных и смешанных гематомах. Голова пациента фиксируется в стереотаксической раме, создается фрезевое отверстие, через которое вводится тонкая канюля для удаления патологического содержимого. Интраоперационный контроль осуществляется с помощью навигационных систем. Длительность процедуры — 1-3 часа.

-

Эндоскопическая операция. Минимально инвазивная методика, предполагающая удаление крови в тканях мозга под контролем эндоскопа. Обычно используется интубационный наркоз. Доступ осуществляется через трефина, создающего небольшое отверстие в черепе. Вводится жесткая эндоскопическая трубка с видеосистемой. Эндоскоп подводится к нужной области, производится отсасывание гематомы и промывание. Гемостаз выполняется эндоскопическим методом с использованием коагуляции и лазерного облучения. Процедура длится 45-90 минут.

Стоимость операций в России: прямая краниотомия — от 60 тыс. рублей, стереотаксическая операция — от 40 до 60 тыс. рублей, эндоскопическое удаление — от 50 до 62 тыс. рублей. После вмешательства назначается реабилитация для профилактики осложнений (инфекций, тромбозов, пневмонии и др.). Рекомендуется профилактическая терапия для предотвращения эпилептических приступов.

Восстановление взрослого пациента после удаления внутричерепной гематомы занимает около 6 месяцев. Полное восстановление возможно, но зависит от состояния пациента, его возраста и характера гематомы. У детей реабилитация проходит быстрее и чаще заканчивается полным восстановлением.

Реабилитация после гематомы головного мозга

Реабилитация после гематомы головного мозга является важным этапом в восстановлении здоровья пациента. Она направлена на восстановление утраченных функций, улучшение качества жизни и минимизацию последствий травмы. Процесс реабилитации может быть длительным и требует комплексного подхода, включающего медицинское, психологическое и социальное сопровождение.

Первоначально реабилитация начинается в стационаре, где пациент находится под наблюдением врачей. На этом этапе важно контролировать состояние пациента, проводить необходимые медицинские процедуры и оценивать степень повреждения. В зависимости от тяжести гематомы и состояния пациента, могут быть назначены различные методы лечения, включая медикаментозную терапию, физиотерапию и хирургическое вмешательство.

После стабилизации состояния пациента начинается этап активной реабилитации. Он может включать:

- Физиотерапию: Упражнения, направленные на восстановление двигательных функций, улучшение координации и силы мышц. Физиотерапевты разрабатывают индивидуальные программы, учитывающие особенности состояния пациента.

- Логопедическую терапию: Если гематома привела к нарушениям речи или глотания, логопеды помогают пациентам восстановить эти функции через специальные упражнения и методики.

- Психологическую поддержку: Психологи и психотерапевты работают с пациентами для преодоления эмоциональных и психологических трудностей, связанных с травмой. Это может включать групповые занятия, индивидуальные консультации и методы когнитивно-поведенческой терапии.

- Социальную реабилитацию: Важно помочь пациенту адаптироваться к жизни после травмы. Это может включать обучение навыкам самообслуживания, помощь в возвращении к работе или учебе, а также поддержку в восстановлении социальных связей.

Реабилитация должна быть индивидуализирована в зависимости от возраста пациента, его общего состояния, уровня активности и наличия сопутствующих заболеваний. Важно, чтобы реабилитация проводилась в условиях, способствующих максимальному восстановлению функций, и чтобы пациент чувствовал поддержку со стороны медицинского персонала и близких.

Кроме того, важным аспектом реабилитации является регулярный мониторинг прогресса. Врачи и реабилитологи должны оценивать эффективность проводимых мероприятий и при необходимости корректировать программу реабилитации. Это позволяет добиться наилучших результатов и минимизировать риск возникновения осложнений.

В заключение, реабилитация после гематомы головного мозга – это сложный и многогранный процесс, требующий времени, терпения и усилий как со стороны пациента, так и со стороны медицинских работников. Однако, при правильном подходе, многие пациенты могут восстановить утраченные функции и вернуться к полноценной жизни.

Вопрос-ответ

Как долго рассасывается гематома в головном мозге?

После получения повреждений головы требуется длительная реабилитация. У взрослых людей она занимает около 6 месяцев, но и по истечении такого срока головной мозг может восстановиться не полностью. У детей реабилитация обычно проходит быстрее и успешнее.

Какой симптом является наиболее характерным для гематомы?

Основным симптомом гематомы мягких тканей является покраснение кожных покровов с последующим изменением окраски до синюшно-багрового цвета. Все это сопровождается припухлостью и болезненностью.

Каковы ощущения при гематоме головного мозга?

К распространённым симптомам кровоизлияния в мозг относятся: слабость, онемение, покалывание и паралич лицевого нерва. Часто эти симптомы поражают руку и ногу с одной стороны тела. Внезапные, сильные головные боли, известные как «головные боли грома».

Советы

СОВЕТ №1

При первых признаках гематомы головного мозга, таких как сильная головная боль, потеря сознания или спутанность сознания, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Быстрое реагирование может предотвратить серьезные осложнения.

СОВЕТ №2

Если вы или кто-то из ваших близких перенесли травму головы, внимательно следите за симптомами в течение нескольких дней. Даже если первоначальные симптомы кажутся незначительными, они могут ухудшиться, и важно быть внимательным к изменениям в состоянии.

СОВЕТ №3

Следуйте рекомендациям врача по лечению и восстановлению после гематомы. Это может включать как медикаментозное лечение, так и физическую реабилитацию. Не пренебрегайте назначениями и регулярно проходите контрольные обследования.

СОВЕТ №4

Обсудите с врачом возможные меры профилактики, особенно если у вас есть предрасположенность к травмам головы или заболеваниям, которые могут увеличить риск гематомы. Это может включать использование защитного снаряжения при занятиях спортом или изменении образа жизни.